2025-08-20 14:25|文章来源:湖北省科协调宣部 武汉科技报

2025-08-20 14:25|文章来源:湖北省科协调宣部 武汉科技报

编者按:以国之所向为使命,他们勇攀高峰,敢为人先;以民之所需为担当,他们扎根一线,默默耕耘。他们是荆楚科技浪潮中的中流砥柱,是新时代科学家精神的生动诠释者,为湖北加快建设中部地区崛起重要战略支点注入澎湃动能。他们的足迹,印刻在实验室的彻夜灯火中;他们的身影,奔忙于田野车间与创新一线;他们的精神,如星辰般点亮荆楚创新的苍穹、熠熠生辉。

为弘扬科学家精神,展现科技工作者的时代风采,激励全省广大科技工作者勇担使命、再建新功,省委宣传部、省委军民融合办、省科协、省科技厅、中国科学院武汉分院联合开展“荆楚最美科技工作者”宣传展示活动。委托武汉科技报通过深入挖掘十位2025年“荆楚最美科技工作者”的奋斗故事,以榜样之力传承新时代科学家精神、凝聚创新共识,谱写湖北科技自立自强的壮美篇章。

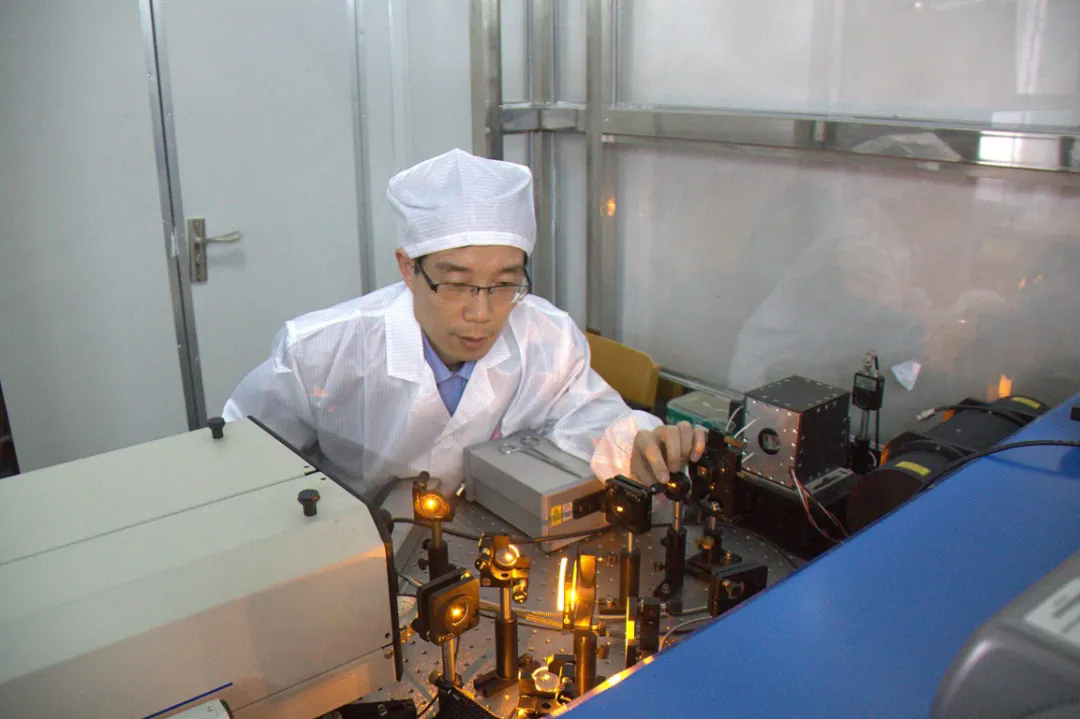

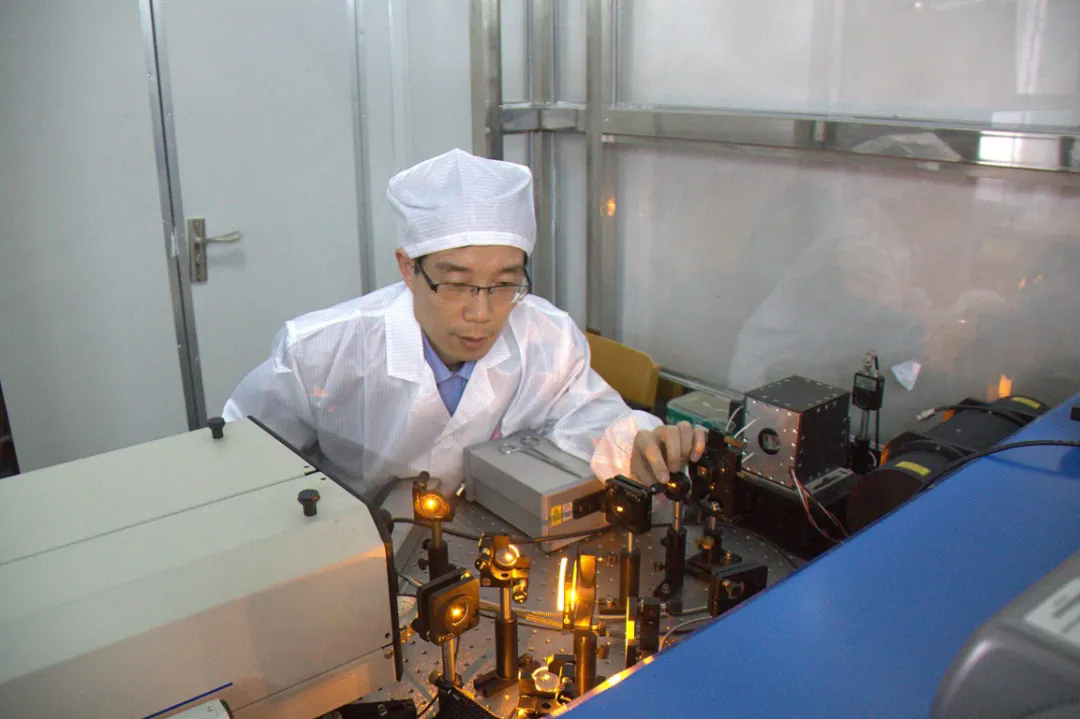

武汉科技报讯(记者 陈映琦)有一座实验室,总有一盏灯亮至深夜。灯光下,2025年“荆楚最美科技工作者”获得者——中国科学院精密测量科学与技术创新研究院正高级工程师李发泉,带领他的团队,正与激光雷达相伴,试图揭开大气高层空间的面纱。

在航天“黑障区”追“光”

在距离地面15公里到110公里之间的大气高层空间,探空气球飞不到、无线电波没有回波,大气环境难以探测。尤其是在航天活动的“黑障区”,飞船爆炸、火箭解体偶有发生,每次发射和返回的时候,都令航天人员胆战心惊。为探秘空间天气,护航航天活动,李发泉带领团队选择了一个极具挑战性的课题:利用激光雷达探测中高层大气的空间天气情况。

要对该区域进行多方位的探测,需要解决激光雷达三方面的难题:全高程探测(能够覆盖整个临近空间)、全天时探测(白天晚上都可以探测)和多参数的探测(对温度、密度和风场都要进行探测)。

“要从数以亿计的杂散光信号中,找出一个肉眼根本看不见、转瞬即逝的目标光子,这个挑战非常大。”李发泉解释,使用激光向上打到高空大气中的原子和分子产生散射回波,通过检测散射光子,能够获知大气的密度、温度和风场等空间天气信息。通过检测分子拉曼散射、瑞利散射回波光子,获得15公里到80公里之间的空间天气信息;通过检测原子共振荧光散射回波光子,获得80公里到110公里之间的空间天气信息。

激光雷达通过检测大气中原子或分子对激光的散射产生回波进行探测。由于回波强度非常微弱,在白天工作时,太阳光会成为严重的背景干扰,导致绝大多数激光雷达只能在夜间工作,“通宵达旦做实验已经是常态。”2006年3月3日,李发泉和团队终于第一次在白天探测到有效的单光子回波信号,此时他们已经历了2100多个日夜的不懈努力,研究出来的“原子滤光信号接收技术”能实现全天时昼夜连续探测。

怎么样“读懂”激光雷达在中高层大气探测回来的信号?“以探测密度为例,利用激光打到原子或分子上来看它的回波信号的强度,如果它的密度高,回波信号就强,反之就弱,通过回波信号的强度,就能够计算大气的密度。”李发泉回忆,2018年团队自主研发的“原子鉴频技术”就能实现在白天阳光下测量中高层大气的温度、密度和风场。

这些技术听起来难懂,但是,神舟飞天、嫦娥登月、墨子传信······这些航天活动正是因为有了他们的努力,才能得以安全进行。

科研不是短跑,而是“马拉松”

2022年8月30日,我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”探日成果在北京正式发布,卫星上搭载的“原子鉴频太阳测速导航仪”圆满完成在轨验证。这个由中国科学院精密测量科学与技术创新研究院李发泉团队研制的新型导航仪是国际上首次采用“原子鉴频”原理而设计制造的,它的成功“加强了我国在深空探测领域的原创性技术积累”。

原子鉴频技术是一种可以利用原子超精细、高稳定谱线作为光频基准来测量、分辨其他物体的频率变化的测量技术。“激光雷达技术的背后,是原子分子物理、空间物理、光学、电子、软件等多学科的深度交叉与融合,其复杂性与前沿性不言而喻。”李发泉回忆,为了验证技术准确性和可行性,需要常年带领团队到西北戈壁、青藏高原等偏远地区建立观测台站做实验。

然而,科研之路并非一帆风顺。为了保障在青藏高原复杂多变的野外环境下激光器的稳定性,2014年李发泉团队挑战青藏高原钠层探测这一难题。“而染料种子激光的稳定性问题,是横亘在科研之路的‘拦路虎’。”与李发泉共事多年,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院副研究员杨勇回忆,如果在高原不能稳定运行,观测数据的可行性和可靠性就无法实现。

李发泉安慰他:“科研不是短跑,而是马拉松。”他带领团队一起不断艰难摸索,调研分析各种激光器的原理和特性,2017年设计出一种创新的激光方案,并进行了6年的关键技术攻关和工程化改进,成为了现在钠层探测激光雷达的行业标配。

二十余载潜心攻关,以“十年磨一剑”的坚韧,李发泉团队研制的激光雷达应用到国家重大科技基础设施——子午工程等重大工程。他们主持和参与建设的观测台站遍布全国、辐射海外,从严寒的南极,到炎热的海南岛,从漠河北极村到边陲重镇喀什,不论在缺氧的雪域高原,还是风沙炙烤的戈壁滩,都留下了他们坚定执着的足迹。李发泉团队作为我国构建中高层大气环境监测网的主力军,他们用前沿科技成果为我国空间环境监测与安全保障体系筑牢坚实根基。