2025-10-17 10:35|文章来源:湖北省科协调宣部 武汉科技报

2025-10-17 10:35|文章来源:湖北省科协调宣部 武汉科技报

编者按:以国之所向为使命,他们勇攀高峰,敢为人先;以民之所需为担当,他们扎根一线,默默耕耘。他们是荆楚科技浪潮中的中流砥柱,是新时代科学家精神的生动诠释者,为湖北加快建设中部地区崛起重要战略支点注入澎湃动能。他们的足迹,印刻在实验室的彻夜灯火中;他们的身影,奔忙于田野车间与创新一线;他们的精神,如星辰般点亮荆楚创新的苍穹、熠熠生辉。

为弘扬科学家精神,展现科技工作者的时代风采,激励全省广大科技工作者勇担使命、再建新功,湖北省科协委托武汉科技报通过深度挖掘“荆楚科技工作者风采”的奋斗故事,以榜样之力传承新时代科学家精神、凝聚创新共识,谱写湖北科技自立自强的壮美篇章。

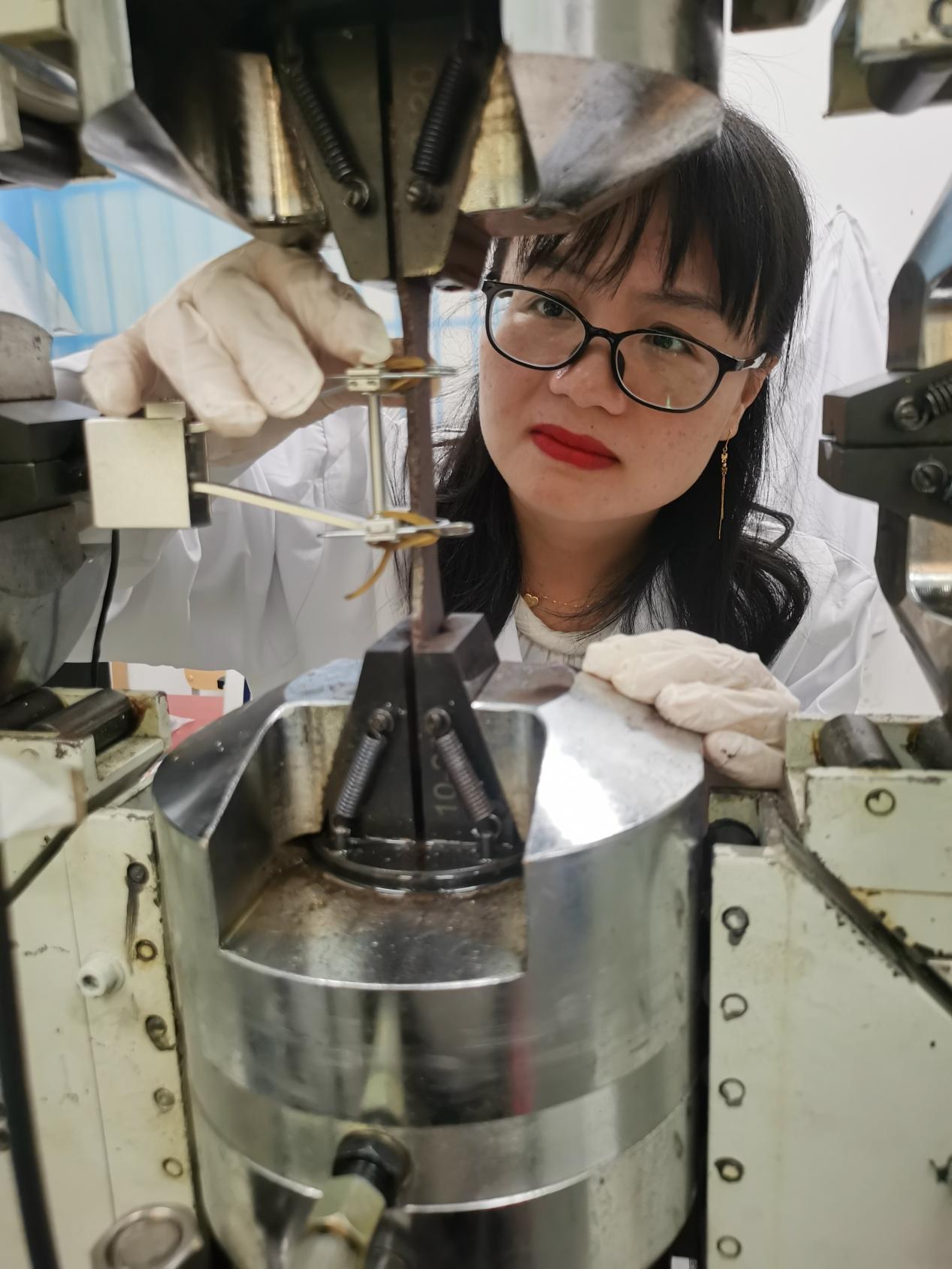

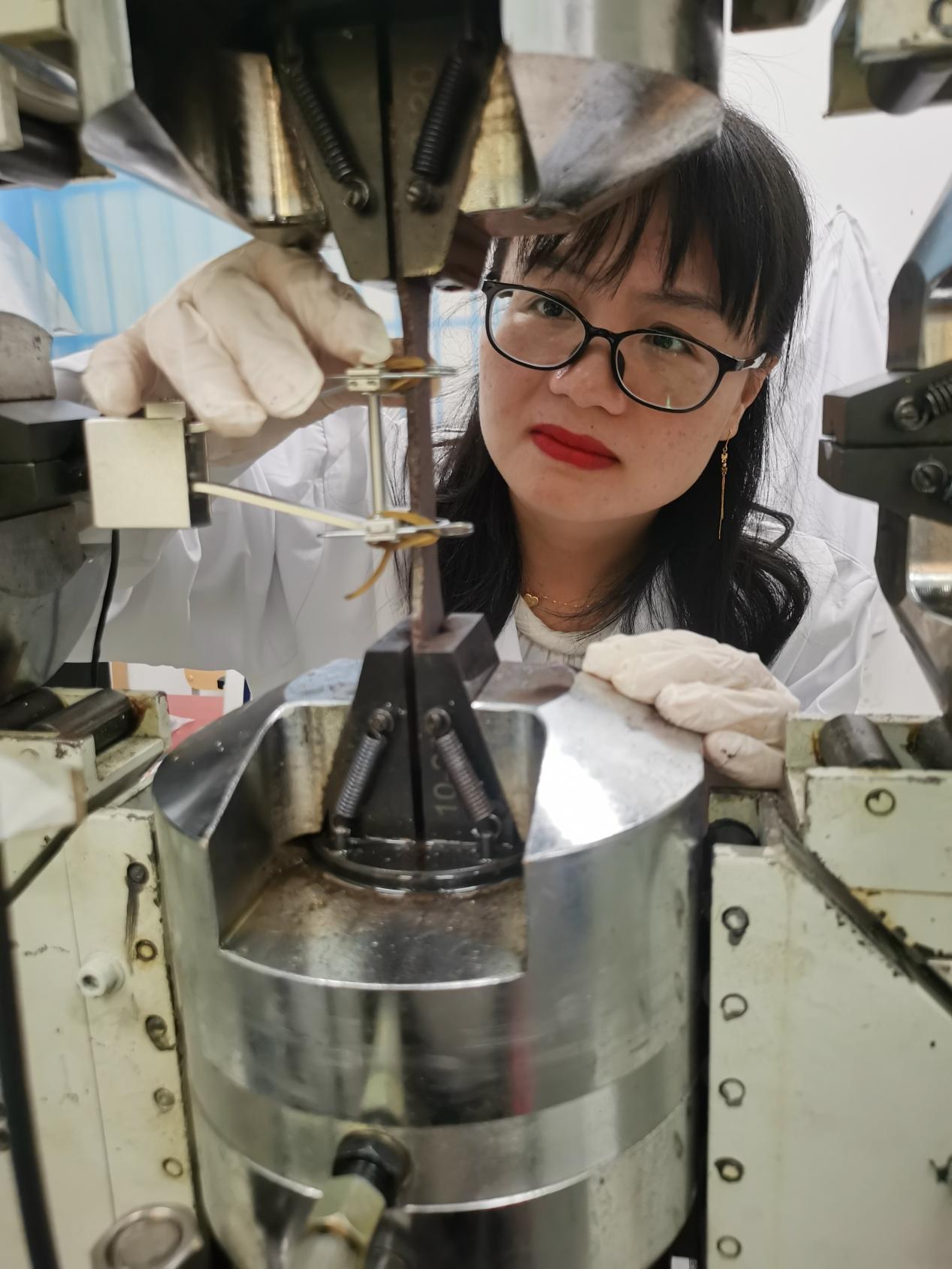

深夜的灯光下,湖北工程学院副教授黄丽珍正带领团队,用智慧为冰冷钢材,写下一道道温暖人心的 “答案”。这位青年科学家,正以坚韧与细腻,在土木工程领域,将科研与国计民生紧密相连,践行着新时代科技工作者的使命与担当。

源于初心:从好奇到报国的科研之路

“如果追溯最初的动力,我想是纯粹的好奇心和希望知识能带来实际改变的朴素愿望交织在一起的结果。”黄丽珍的科研之路,始于对未知世界的好奇,但真正为其注入灵魂的,是“学以致用”的坚定信念。求学期间,她曾深切感受到我国在某些核心技术领域受制于人的困境,这在她心中埋下了科技报国的种子。

自此,她的研究便牢牢锚定国家重大需求。无论是攻关交通基础设施的安全预警技术,还是研发新型环保防腐材料,她始终着眼于行业面临的“卡脖子”难题。在她看来,科研与社会责任并非需要“平衡”的两个砝码,而是“驱动工作的同一枚硬币的两面”。这种深刻的认知,让她在科研的征途上,始终目标明确,步履铿锵。

淬火成金:在反复试错中锻造创新

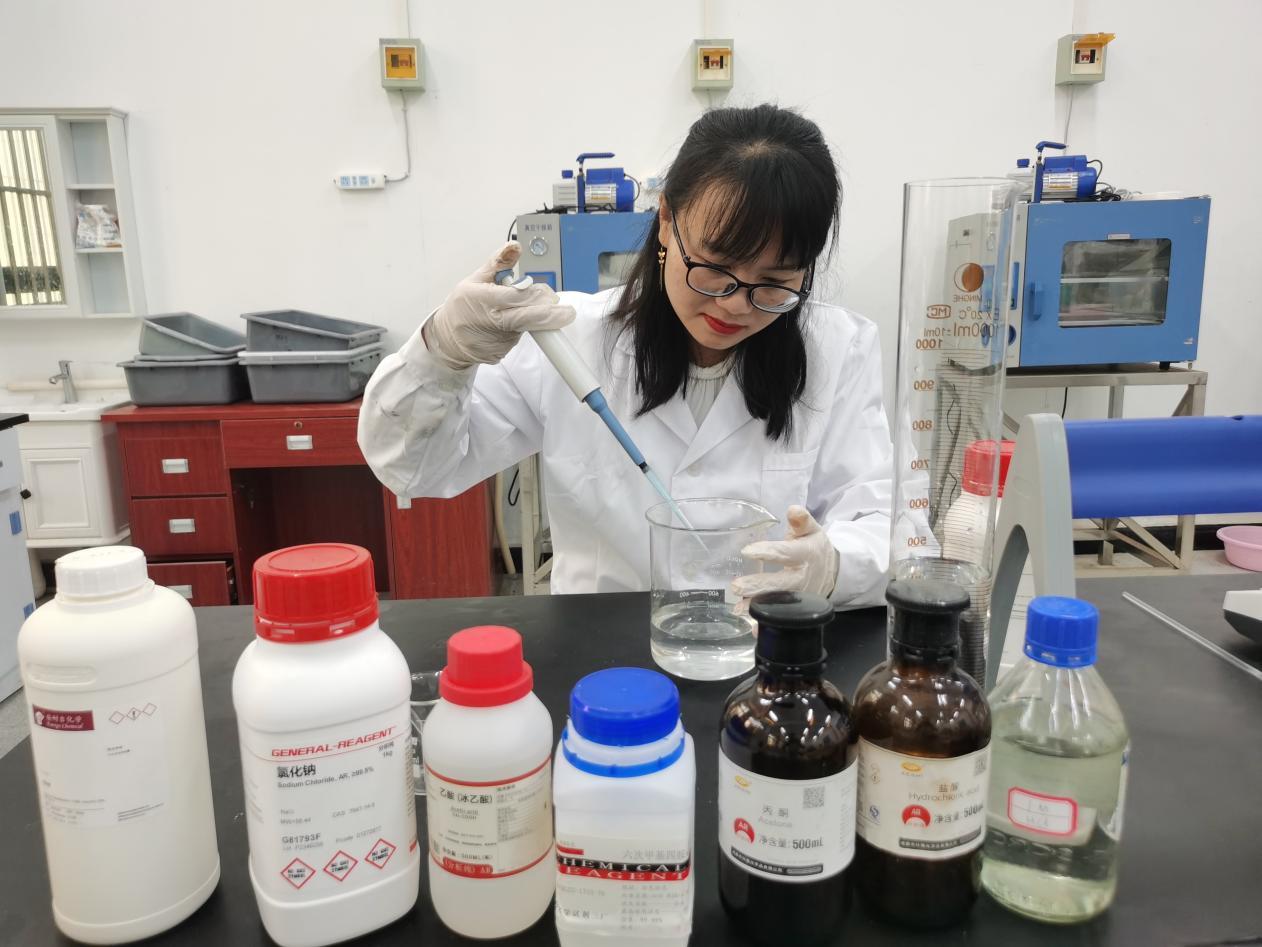

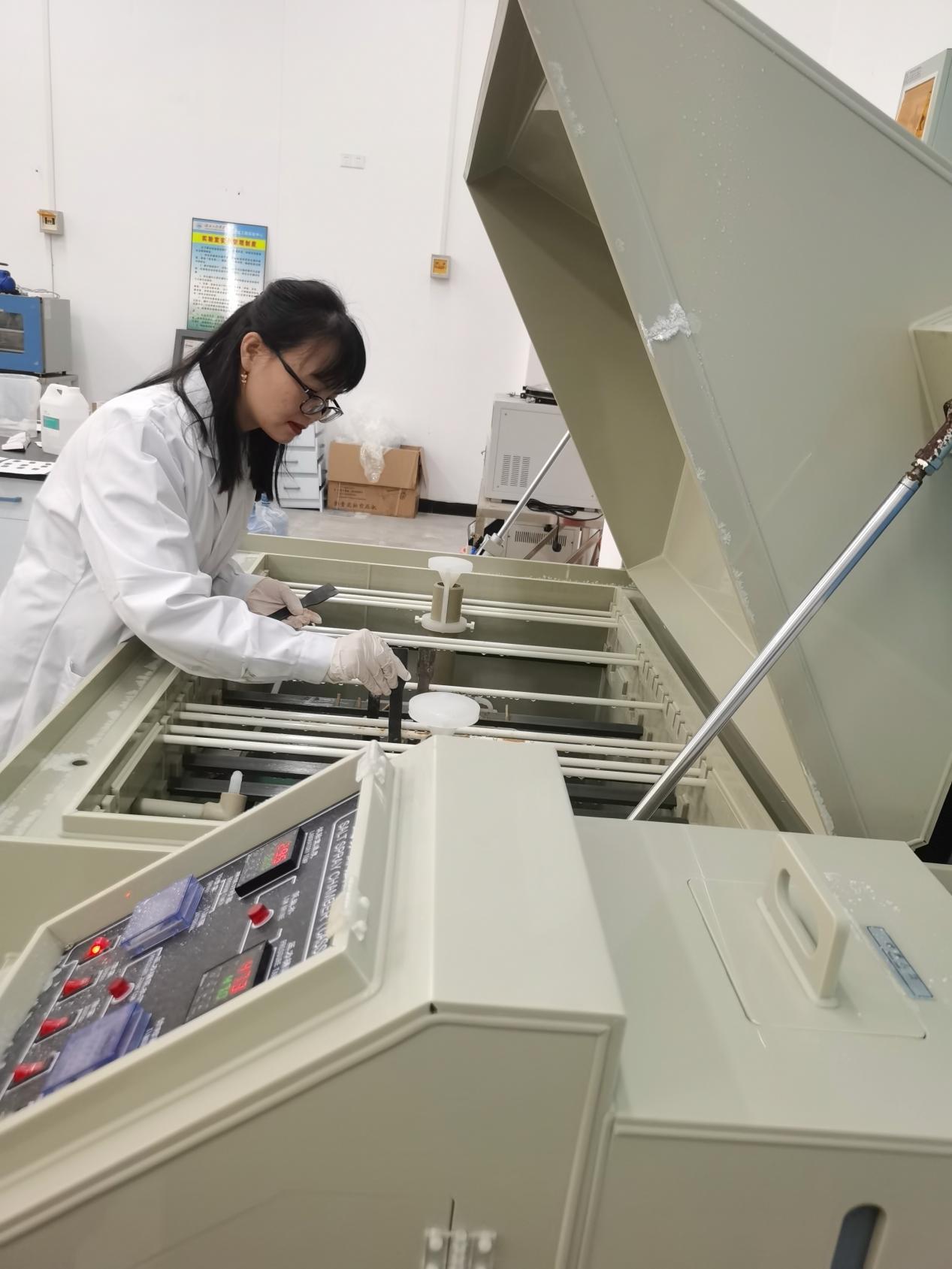

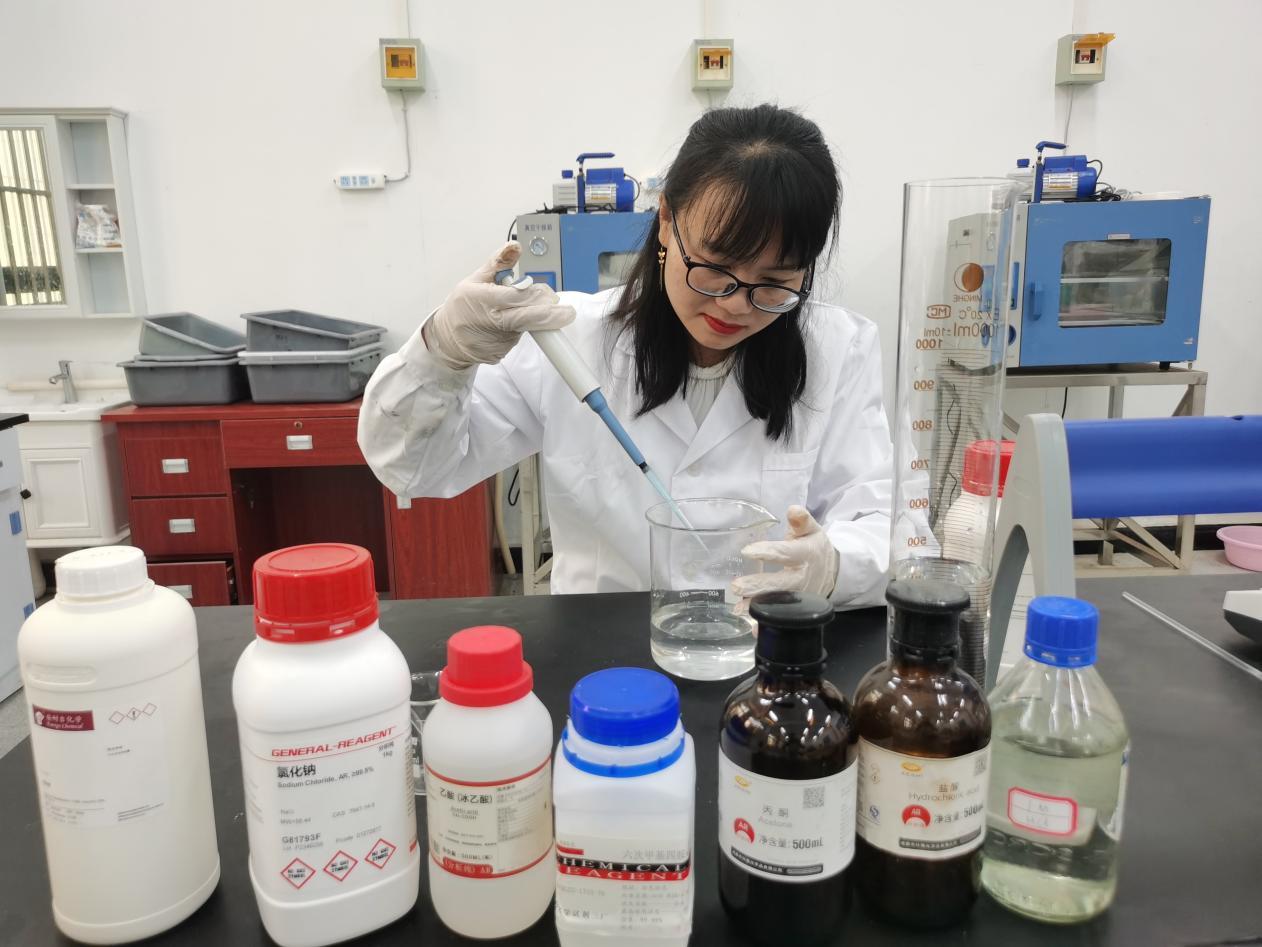

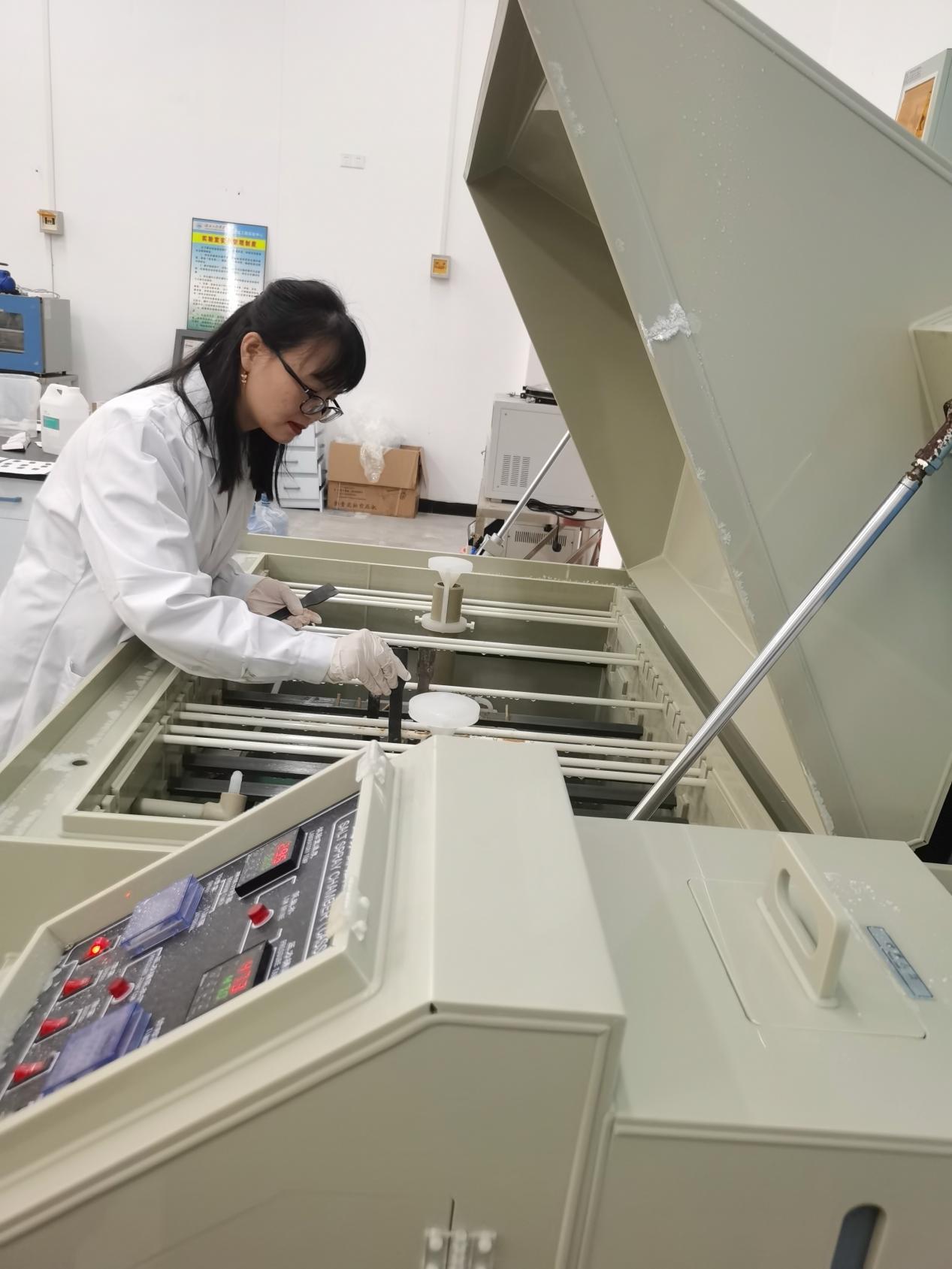

科研之路从非坦途,突破性的成果往往诞生于无数次失败的灰烬之中。2022年初,黄丽珍带领团队攻关“壳聚糖基缓蚀剂”项目,旨在为钢结构建筑提供更长久、更环保的腐蚀防护措施。这是一个极具挑战性的课题,传统方案已达瓶颈,团队必须另辟蹊径。

过程异常煎熬。团队连续失败了二十余次,试件表面斑驳的锈痕,无声地诉说着探索的艰难。面对挫折,黄丽珍没有动摇,反而更加冷静。她和团队有一个共识:“没有失败的实验,只有排除了一种可能性的成功。”他们建立了详细的“错题本”,系统分析每一次不理想结果背后的原因,这本“错题本”,成为他们反败为胜的路线图。

面对瓶颈,她凭借对交叉学科的敏锐洞察,大胆提出将金属有机框架(MOF)与壳聚糖分子结合,再负载铜离子的新方案。经过连续数个昼夜的奋战,团队反复优化反应条件,当最终测试数据定格在“腐蚀速率2.8%”时,整个实验室爆发出成功的欢呼。这场胜利,是坚韧与智慧的结晶,最终凝结为12项国家专利的丰硕成果,为我国的绿色建筑材料领域增添了新的可能。

甘当人梯:是严师更是益友

在学生眼中,黄丽珍不仅是学术上的领路人,更是人生路上的“坚实后盾”。她将“传道授业”视为己任,构建了“理论+实践+创新”的培养模式,鼓励学生尽早进入实验室,在真实的科研挑战中锻炼成长。

她的指导细致入微,远不止于口头鼓励。她为学生量身定制科研计划,从实验设计到数据分析,全程悉心陪伴。在她的精心培育下,学生团队屡创佳绩,参与发表高水平论文4篇,先后获批大学生创新创业训练计划项目国家级1项和省级3项,获得省级学科竞赛奖2项。这些沉甸甸的奖项,是她育人模式成功的最佳证明。她常对学生说,要保持“纯粹”的好奇心,培养“强大”的钝感力,既要“仰望星空”,也要“脚踏实地”。

多年来,她助力近十名学生进入国内知名高校深造,与毕业的学生也始终保持着亦师亦友的深厚情谊。2023年教师节,她收到一束匿名鲜花,卡片上写着:“亦师亦友,广育良才满天下”。这份来自学生的真挚敬意,是她作为师者最珍贵的收获。

身体力行:将论文写在祖国大地上

黄丽珍的社会责任感,不仅体现在实验室里,更体现在广阔的社会实践中。她曾多次带队深入山区,开展公路与地质灾害调查;2008年汶川地震后,她主动参与灾后公路桥梁安全评估工作,用所学知识保障灾区交通命脉的畅通。

正是这种心怀大爱、服务社会的精神,让她赢得了广泛的赞誉。在校园媒体报道中,她被亲切地誉为“绽放在科研一线的铿锵玫瑰”,孝感市科学技术协会也多次对其突出贡献予以褒奖。这些荣誉,映照出一位青年科学家将个人理想融入国家发展伟业的坚定选择。

从实验室里与失败博弈的科研攻坚者,到学生眼中无私分享的引路人,再到心怀大爱、服务社会的科技工作者,黄丽珍用她的智慧与汗水,为冰冷的钢筋铁骨注入了科技的温度与人文的深度。她的故事,正是一曲新时代科学家精神的赞歌。