异国攻坚破局 钼合金背后的智慧博弈

2016年6月慕尼黑光伏展馆外,蒋洋与夏申江博士为CIGS薄膜太阳能电池背电极材料耐腐蚀性难题一筹莫展,连续数月试验屡屡受挫,而一个偶然时刻,却为研究带来新灵感。

当时,中国建材蚌埠院重组德国Avancis公司两年,却受困于背电极玻璃。CIGS薄膜太阳能电池核心材料——钼背板玻璃,自主研发样品性能不佳,成本还高于法国产品。

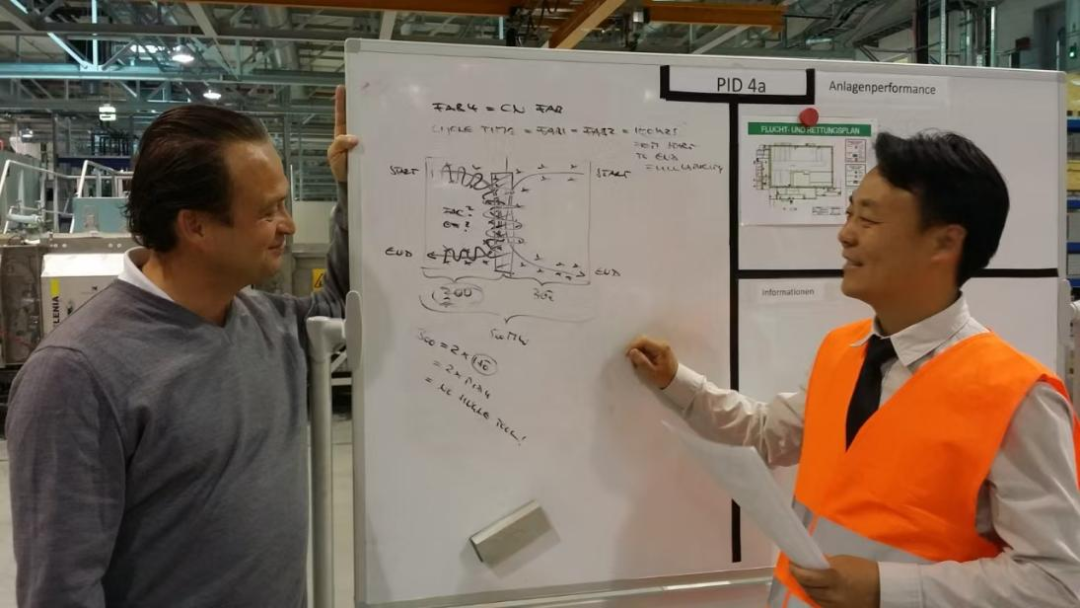

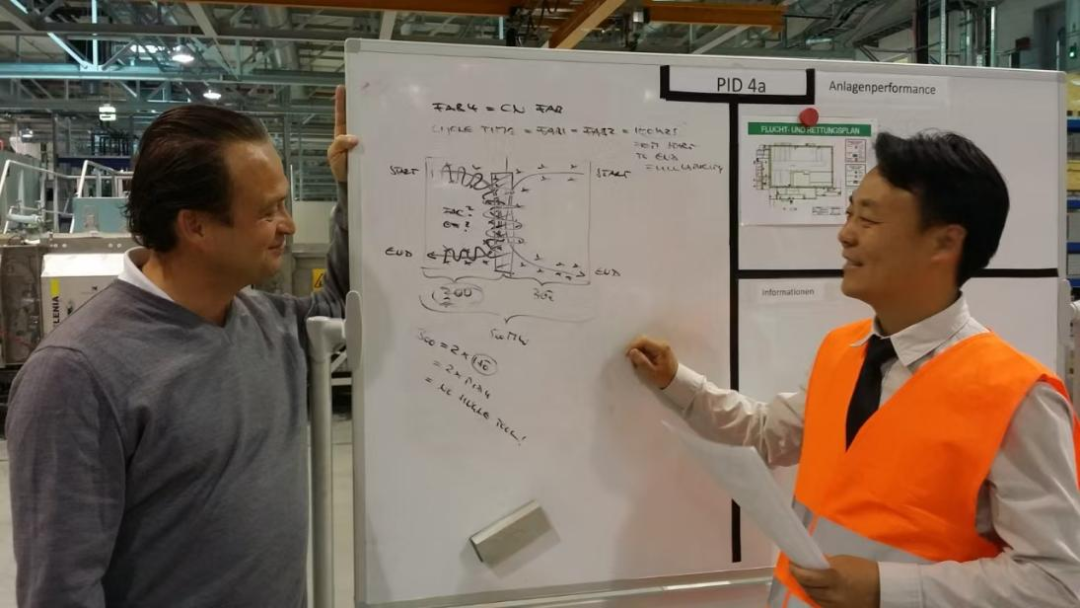

初期尝试屡屡碰壁,样品参数尤其在耐腐蚀性上不达标,刚做出时光鲜,却极易吸潮无法正常使用。直至慕尼黑光伏展上,看到德国小孩在喷泉边玩水,两人灵光一闪:“合金中有效成分亲水,像爱戏水的孩子,那不如给孩子穿防水服,阻止其碰水?”

这一灵感让研发思路峰回路转。团队调整工艺条件,将每批试验样品送往慕尼黑研发中心检测,筛选最优范围再优化,最终找到耐腐蚀性能最佳的工艺条件。历经数月攻关,我国自主研发的新一代国产化钼合金电极研制成功。

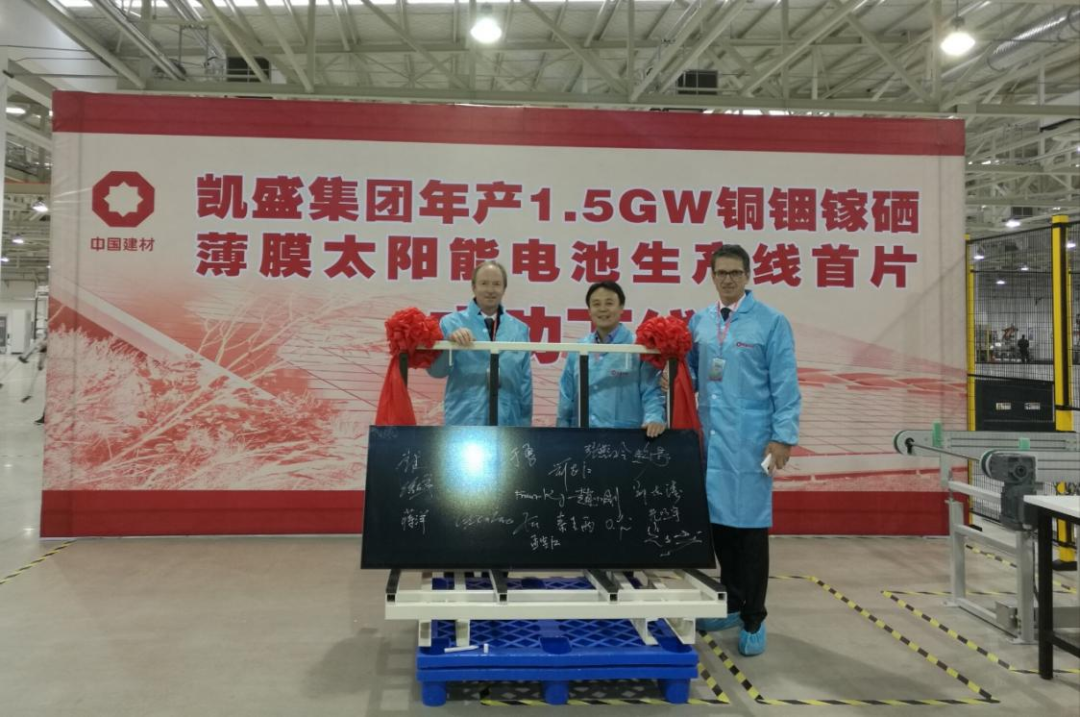

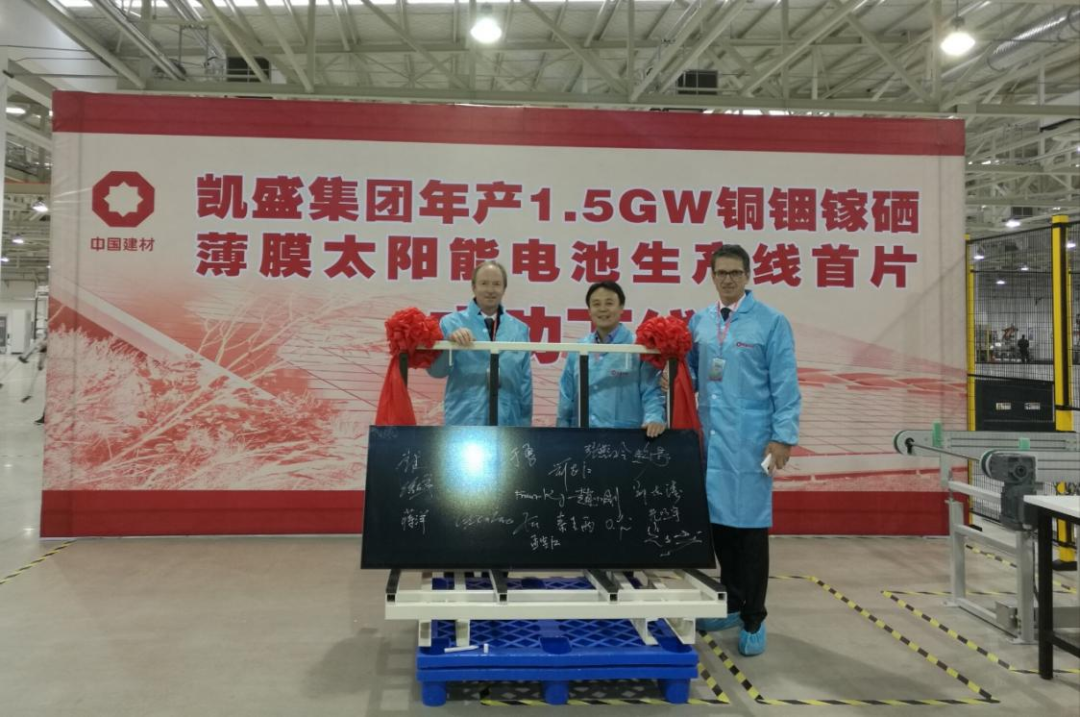

2017年3月,首批国产钼合金背板玻璃装箱出口德国,成为首次进入欧盟市场的我国同类产品,后续又出口日本创汇。“用我们自主研发的背电极玻璃,慕尼黑研发中心在30×30cm组件上,实现17.9%的光电转换效率,经德国TUV认证,创该尺寸世界纪录。”蒋洋难掩激动。当最后一片钼合金背板玻璃装箱,蒋洋凝望货箱,一抹阳光照亮了中国光伏材料自主创新的前进之路。

交出创新答卷 磷石膏变沃土的生态奇迹

湖北省磷矿资源保有量、年开采量、磷化工产业规模、磷肥产量均居全国首位。但随之产生的大量磷石膏固废因综合利用率低,成为“生态炸弹”,对长江大保护构成严重威胁。

2023年,蒋洋来到湖北,迅速组建由材料、微生物、化工、农学等领域专家构成的国际联合团队,将研发重点放在利用磷石膏、矿山尾泥结合生物基固废再生土壤的专有技术上,成功制备出炭氮比合理的人造土壤主要原材料。

为验证再生土壤的安全性与实用性,中国热带农业科学院在试验田开展种植测试,对比王草、台湾红枸杞在再生土壤与矿山原生土壤中的生长状况。结果显示,再生土壤上作物长势显著优于原生土壤,且土壤与作物各项成分检测均符合国家安全标准。历经两年多,蒋洋带领团队攻克磷石膏资源化利用难题。

“这‘能建金瓜’,是各方合作的成果,更是破解湖北磷化工产业环保难题的希望。”蒋洋望着长势喜人的作物,难掩激动。

传薪火守初心 书写科技报国使命与担当

“科研要沉下心,从创新的第一性原理出发思考问题,并持之以恒做下去。”面对青年科技工作者,蒋洋常如此叮嘱。他培养的博士、硕士中,多人已成为光伏、建材领域的骨干。

“青年科技工作者必须有强烈的好奇心和渊博的知识,多数创新都源于跨界与交叉融合。”蒋洋表示。当前,他正开展光伏、储能、农业新材料等系列研究,力求创新突破。蒋洋带领团队研发特殊分光膜材料,该材料能筛选出作物光合作用所需光波,剩余光波反射到垂直安装的双面太阳能板上,增加光伏发电量。同时,可根据天气、季节和时间调整分光膜位置,减缓水分蒸发、控制日照量,提高农作物产量。

“把论文写在祖国大地上,让科技成果服务国家重大需求,这就是我们的使命。”蒋洋2020年入选国务院政府特殊津贴专家,2024年入选国务院国资委“百・万・百万”人才工程百名顶尖科技人才、国家级科技人才,并获中国产学研合作创新奖。2025年,他在北京发起成立国际土壤与能源环境可持续发展创新联盟并任首届理事长。蒋洋表示,要为全球粮食、能源、生态安全,提供可复制的“能粮双赢”方案。

从实验室到田间地头,蒋洋用近三十年科研创新之路,诠释着荆楚科技工作者的初心与使命。